感情のコントロールができないとどうなる?

アスリートのパフォーマンスへの影響を徹底解説!

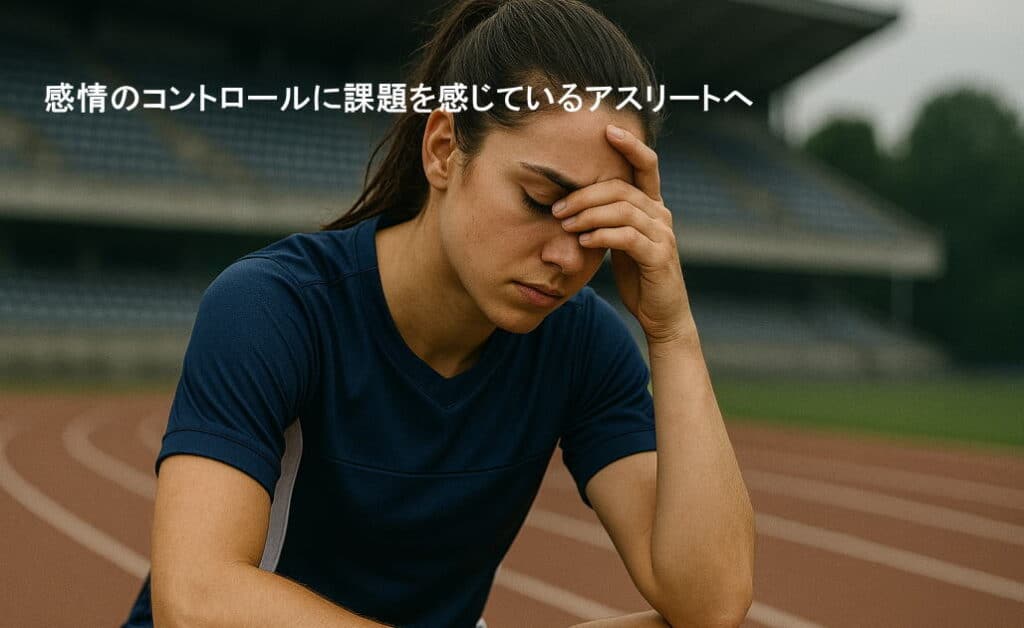

試合中にイライラして集中できなくなったり、緊張で本来の力が出せなかったりと、感情に振り回されて悩むアスリートは少なくありません。

どれだけ練習を重ねても、感情をコントロールできなければ実力を発揮できない場面も多いのではないでしょうか。

たとえば、サッカーの試合でミスをした選手が怒りや焦りを引きずったまま次のプレーに臨むと、判断が遅れたりミスを重ねたりします。

逆に冷静さを保てる選手は、失敗してもすぐに気持ちを切り替え、安定したパフォーマンスを維持します。

つまり、感情のコントロールはアスリートにとって技術や体力と同じくらい重要な要素なのです。

感情を上手に扱えるようになれば、試合で安定した力を発揮し、結果を残せる可能性が高まります。心を整える力は、競技力の土台といっても過言ではありません。

この記事では、感情のコントロールができないことがパフォーマンスに与える影響と、感情を整えるための考え方について解説します。

感情のコントロールとは?アスリートに必要な心の安定

感情のコントロールとは、自分の感情を正しく理解し、状況に応じて冷静に行動を選べるようにすることをいいます。

アスリートにとっては、プレッシャーの中で落ち着いて判断する力ともいえます。

感情のコントロールができていない時は、試合中に怒りや不安、緊張などが強くなる、心拍数が上がる、呼吸が浅くなる、体がこわばるなどの生理的な変化が起きています。

そしてパフォーマンスにも以下のような形で影響をもたらします。

野球のピッチャーが四球を出して焦ると、次の投球も力が入りすぎてコントロールを乱すことがあります。

テニス選手がポイントを失って怒りを感じると、次のラリーで無理なショットを打ってしまうこともあります。

一方で、感情をうまくコントロールできる選手は、失点しても冷静に呼吸を整え、今できるプレーに集中できます。

冷静さを取り戻せるかどうかが、勝敗を左右するといっても過言ではありません。

感情を理解し、冷静に対応できる力は、トップアスリートほど重要視されています。

そこで次は、感情のコントロールができないことが具体的にどのような心理現象につながるのかについて説明します。

感情のコントロールができないと集中力が低下する

感情を抑えられない状態になると、集中力が大きく低下します。

競技における判断や反応の速さは集中力に支えられており、感情の乱れはそのバランスを崩してしまいます。

なぜなら、人は強い怒りや不安を感じているとき、脳の「前頭前野」という判断をつかさどる部分の働きが弱まり、冷静な判断ができなくなるからです。

たとえば、サッカーの選手が審判の判定に不満を持ち続けると、プレーそのものに意識を向けられず、集中が切れてしまいます。

バスケットボールでは、感情的になった選手が相手との接触で反則を取られ、流れを失うケースもあります。

逆に、感情をコントロールできる選手は、周囲の状況に左右されず、次のプレーに意識を切り替えられます。結果として安定した集中状態を維持できるのです。

集中力を保つためにも、感情を整える力は欠かせません。

さらに、感情のコントロール不足は判断力にも影響を与えます。

感情のコントロール不足は判断力を鈍らせる

感情をコントロールできないと、冷静な判断ができなくなります。

これは、脳が感情に支配されることで、論理的な思考が妨げられてしまうためです。

たとえば、焦りを感じているときは、リスクの高いプレーを選びやすくなります。

バドミントンの試合で、焦ってスマッシュを多用しすぎた結果、ミスが増えることもあるでしょう。

また、マラソンではスタート直後の興奮状態でペースを上げすぎ、後半に失速するケースも見られます。

一方、感情をうまく制御できる選手は、自分の状態を冷静に把握し、最適な判断を下すことができます。

トップレベルのアスリートほど、感情をコントロールしながら勝負どころを見極めています。

感情の波に飲まれず判断できる力は、戦術面でも重要な強みとなります。

次は感情のコントロールがうまくできないことで生じる身体的な影響についてです。

感情の乱れは身体のパフォーマンスにも直結する

感情の乱れは、筋肉の動きや呼吸リズムにも影響を及ぼします。

心と体は密接に関係しており、感情が安定していない状態では、思い通りに体を動かすことが難しくなります。

緊張や怒りを感じると、交感神経が優位になり、筋肉が過度に緊張します。

その結果、動きが硬くなり、スピードや柔軟性が失われてしまいます。

たとえば、ゴルフのスイングで「力が入りすぎる」とミスショットが増えるのはこのためです。

また、感情の乱れは呼吸のリズムを崩し、持久力の低下にもつながります。

マラソン選手がレース序盤に焦りでペースを上げすぎると、呼吸が乱れてスタミナを消耗してしまいます。

反対に、感情を整えられる選手は、動きが滑らかで安定しています。

心が穏やかであれば、体の力みも取れ、より自然なフォームを維持できるのです。

パフォーマンスを最大限に発揮するためには、心の状態を整えることが何より大切です。

では、感情をコントロールするためにはどのような方法があるのでしょうか。

感情をコントロールするための実践的な方法

感情をコントロールするためには、自分の感情を客観的に観察し、冷静に受け止める力を身につけることが重要です。

すぐに感情を抑え込もうとするのではなく、まずは「今、自分は緊張している」「焦っている」と認識することから始めましょう。

たとえば、深呼吸をして心拍を落ち着ける、短い瞑想を取り入れる、ルーティンを作るなどの方法があります。

野球選手が打席に立つ前にバットを数回振る行動も、気持ちを整えるためのルーティンの一種です。

また、感情を文字にして書き出す方法も有効です。

頭の中で整理できない感情を紙に書くことで、冷静に自分の状態を理解できます。

さらに、信頼できる指導者や仲間に気持ちを話すことで、客観的な視点を得ることもできます。

こうした習慣を続けることで、試合中に感情が高ぶっても落ち着いて対応できるようになります。

感情を味方にできるアスリートこそ、真に強い選手だといえるでしょう。

感情のコントロールに課題を感じている方へ

最後に感情のコントロールができる力を高めるメンタルトレーニングを紹介したいと思います。

それはEQ向上トレーニングです。

心の知能指数と言われているEQは、感情の識別、感情の利用、感情の理解、感情の調整という4つの能力に分類でき、それらを総合的に高めることが感情をコントロールして安定したパフォーマンスの発揮につながります。

当社では、EQ向上トレーニングを「ココロスイッチ」というジュニアアスリート向けのプログラムとして提供していますが、EQは大人になっても向上させることができるため高校生以上のアスリートにも有効です。

そのためプロや日本代表クラスの選手にも感情コントロールに課題を感じている方には提案しています。

具体的な内容は下記のリンク先のページをご覧ください。

=== 感情のコントロールに課題を感じているアスリートが対象 ===

心の知能指数と言われるEQ向上を目的としたメンタルトレーニングプログラム「ココロスイッチ」

================================================

================================================

instagramでスポーツ心理の知識、メンタルトレーニングの方法について情報を配信中